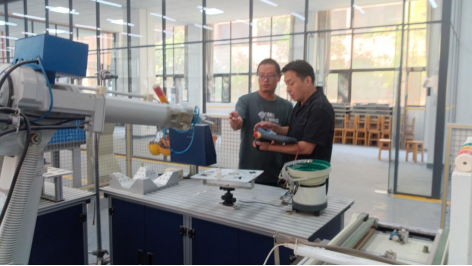

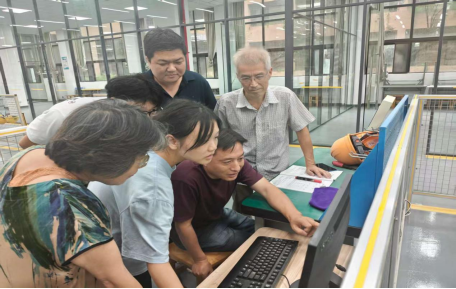

夏末的实验楼1-110实验室里,敲击键盘的清脆声与机器人关节的细微转动声交织成曲。武汉晴川学院机械与电气工程学院的老师们围在工业机器人旁,目光专注,手指悬在示教器上不敢放松,仿佛正进行一场精密仪式——这是武汉金石兴机器人自动化工程有限公司孙祥云和袁震工程师给武汉晴川学院的教师们进行工业机器人培训现场的生动写照。为期五天(2025年8月4日至8日)的沉浸式学习,让知识与汗水在盛夏的实验室里热烈碰撞。

从零起步,机器人“活”起来了

培训首日,学员们便一头扎入工业机器人的核心操作。启动、规范关机、6点精准回位(通过MoveAbsJ命令将各轴归零)……这些看似基础的步骤,是安全操控的基石。“原来让机器人‘乖乖听话’的第一步是这样!”熊桂华老师在成功完成首次完整启停后兴奋地感叹。建立工具与工件坐标系、验证重定位、绘制规整的方形与圆形轨迹,每一步实操都伴随着恍然大悟的轻呼与同伴间默契的点头。

数字起舞,笔尖流淌“晴川”

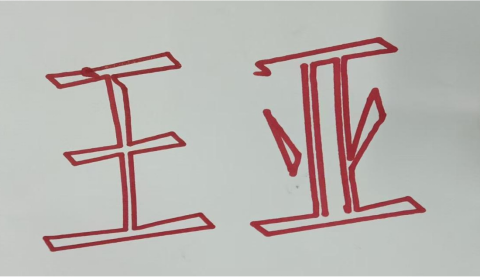

第二天的挑战升级——在RobotStudio虚拟世界里“书写”校名。创建机器人模型、导入工具、设定坐标、规划路径……每一步都需严丝合缝。“方向调了三次才完全匹配!”“轨迹生成那一刻,真有造物主的感觉!”学员们热烈交流着操作心得,屏幕上逐渐成型的“晴川”二字,成了他们耐心与细致的最佳奖赏。

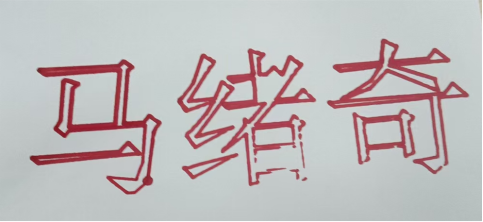

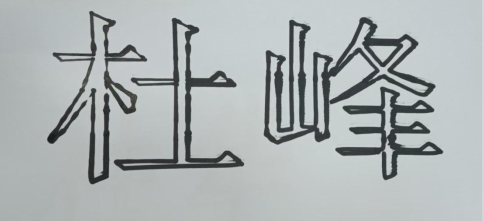

真机实战,笔尖刻下“姓名”

第三天迎来激动人心的真机考核:用机器人夹笔书写自己的名字。从RobotStudio设计轨迹、生成代码,到同步至RAPID程序、仿真调试,最终将程序包导入实体机器人,调试过程并非一帆风顺——“仿真好好的,实际写怎么笔就歪了?”黄辰臣老师紧盯着略微倾斜的笔尖,与同伴反复调整工具坐标系参数。当机械臂终于流畅写出清晰的名字时,实验室爆发出由衷的掌声,汗水浸湿的后背和亮晶晶的眼睛,写满了成就感。

软硬兼修,探秘工业“神经”

培训后段深入工业自动化核心。尽管安装博途软件(V14/V17)遇到破解难题,学员们探索PLC的热情不减。导师讲解的“常开常闭”“上升沿触发”等逻辑概念,为机器人协同控制揭开面纱。最后一天,通过博途编程与MCGS组态软件联调,实现设备启停、灯光控制,直至完成高要求的“码垛搬运联调”考核。一次次手动调试点位、优化参数、记录分析,“运行稳定了!”的欢呼,标志着他们初步打通了软硬件联动的“任督二脉”。

结业:汗水浇灌出的智能未来

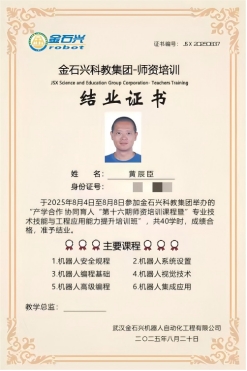

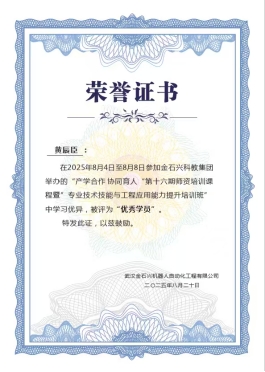

培训在联调演示中落下帷幕,老师们脸上洋溢着技术突破后的笃定笑容。胡玲菊、童念慈等10名老师顺利通过结业,黄辰臣因表现突出,被评为“优秀学员”。

机械与电气工程学院院长丁坚勇在培训期间与学院老师、培训工程师交流时指出:“这正是产教融合应有的模样——让学生在最接近工业实景的环境中,面对真问题、解决真挑战。你们今天调试的不仅仅是一个坐标参数,更是锤炼了在智能制造领域最核心的系统思维与解决问题的能力。希望你们将这份精益求精的工匠精神和解决复杂工程问题的成就感,带入未来的每一次创新实践中。”

这场由金石兴工程师引领的实训,不仅让课本上的工业机器人知识在真实设备上“活”了起来,更在教师心中埋下了执着与热爱的种子。他们围着设备讨论不休的身影,为优化一个参数反复尝试的韧劲,正是中国智能制造新生代最动人的注脚——未来工厂的蓝图,终将在这样扎实的每一步中,化为现实。